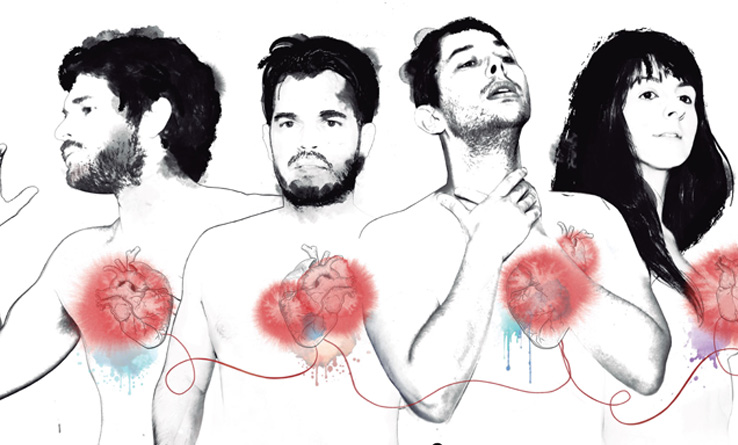

The Pride

Não sei nada sobre teatro, mas tanto minha formação profissional quanto acadêmica me deixaram mais do que capaz de reconhecer quando uma obra é boa… e a versão brasileira da peça The Pride, do aclamado dramaturgo grego Alexi Kaye Campbell, é ótima!

Um texto forte, muito bem adaptado e dirigido de forma objetiva, sutil e inteligente. É interessante pensar em como cada elemento é organizado de forma sóbria…

Sobriedade que está nos figurinos e em todas as trocas. Ótimas soluções foram dadas, levando em conta o tempo de entrada e saída dos atores.

Sobriedade que está no cenário. Lembro de uma entrevista do Domingos de Oliveira, onde ele falava sobre a diferença entre teatro e cinema. Peço desculpa, mas não me recordo exatamente as palavras que ele usou. No entanto, o argumento era que se, no teatro, falasse que o sapato de alguém era um sapo… o público aceitaria. Algo que não acontece com tanta facilidade no cinema. E o cenário dessa versão de The Pride usa dessa “mágica” do teatro muito a favor.

Temos um “banco” que se movimenta como os ponteiros de um relógio, indo e voltando no tempo e servindo de sala de estar, escritório, consultório, parque…

Confesso que, como cineasta, pensar e ver cenário como significado é interessante demais.

E é bom deixar bem claro que não é só o cenário que é cheio de significados. A interpretação do quarteto de atores é recheada de intenções e construções.

De formas diferentes, eles recheiam de nuances os personagens.

Ajudado pelo texto, o garoto de programa, o editor da revista e o médico chamam (e muito) a atenção do público. São personagens completamente diferentes, com maneirismos e viradas que corriam o risco de cair num pastiche bobo, mas Cirillo Luna defende muito bem o papel e caminha com tranquilidade na linha tênue entre o ridículo e o engraçado.

Sylvia também é uma personagem cheia de contraste. As mulheres de 1958 e as de 2008 são completamente opostas! O texto trabalha isso muito bem e a interpretação de Julia Tavares deixa isso ainda mais evidente. No momento em que vivemos, com as bandeiras do feminismo e do empoderamento feminino ganhando cada vez mais a merecida força, é interessante ver uma atuação como a dela e pensar sobre o que elas já conquistaram, o que mudou e o que talvez ainda conecte as mulheres de hoje com as de 50 anos atrás.

E aí chegamos a dupla protagonista. Fiquei pensando um bocado sobre os dois e sobre o peso e a dificuldade que cada um carrega.

Os Philips, de Arthur Brandão, são homens completamente diferentes. O que acontece com o de 1958, cria o homem de 2008 e a interpretação torna muito fácil de entender a mudança. E você vai sentir a dor que eles carregam. Por ser traído pelo seu amor em 2008 e, em 1958, pelos seus sentimentos. É poderoso…

Já o Oliver, de Michel Blois, praticamente não tem mudança… é muito sutil a troca de personagem. E é exatamente o que o texto pede. O do passado tem mudanças leves em relação à contraparte do presente, muito mais por questões sociais do que por mudanças de personalidade. E a interpretação contida é corajosa e muito bem executada.

No fim das contas, é uma obra incrível… e temos que agradecer ao diretor Victor Garcia Peralta. Que, sem levantar bandeiras, sem pesar a mão e sem construir uma obra – gratuitamente – panfletária, soube guiar os atores por caminhos corajosos e nos entregou, junto com elenco e equipe, uma peça que lhe faz pensar sobre um monte de coisas. Sobre os nossos preconceitos, sobre a nossa hipocrisia, sobre amor, sobre felicidade, sobre quem somos e o direito que temos de decidir o que e quem os outros devem ser.

E é isso que define a qualidade de uma obra.

A peça está em cartaz no Teatro de Arena da Caixa Cultural Rio de Janeiro, de quinta a domingo… até o dia nove de outubro.

Eu acho que todo mundo deveria ver…

Pode fazer bem…