Jovens escritores

Pessoal, de agora em diante, teremos a honra de receber convidados. O primeiro é o jornalista Jorge Luiz Valente.

“Aqui estão os loucos. Os desajustados. Os rebeldes. Os encrenqueiros. Os que fogem ao padrão. Aqueles que veem as coisas de um jeito diferente. Eles não se adaptam às regras, nem respeitam o status quo. Você pode citá-los ou achá-los desagradáveis, glorificá-los ou desprezá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. Eles empurram adiante a raça humana. E enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como gênios. Porque as pessoas que são loucas o bastante para pensarem que podem mudar o mundo são as únicas que realmente podem fazê-lo.” (Jack Kerouac)

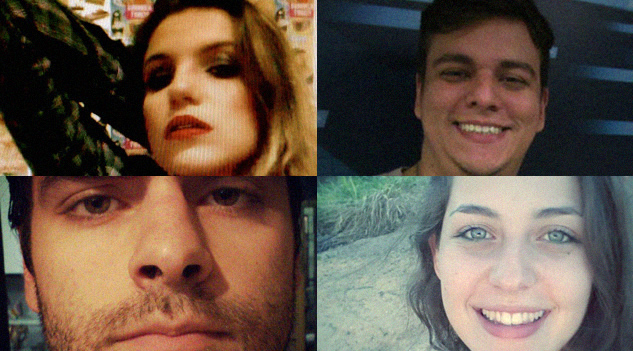

Um olho no livro, outro na tela. É assim que atua a nova geração de jovens escritores que trabalham em TV: escrevem e publicam contos e poemas nas redes sociais, nos blogs e em sites. De que matéria é feita essa nova onda de rabiscadores literários? Difícil responder. Mas eu conversei com quatro deles. Quatro jornalistas jovens e cheios de ideias sobre como carregar a bandeira da literatura para o mundo das notícias.

Trabalham contra o relógio, sob pressão. Produzem pautas, escrevem textos, passam horas editando matérias, à luz do dia ou até de madrugada (numa ilha de edição, às vezes, é difícil dizer se é noite ou dia). Escolheram o jornalismo. E, agora, precisam da profissão para pagar as contas ou, pelo menos, uma parte delas. Mas… sabe o que eles fazem quando não estão escrevendo para ganhar a vida? Escrevem.

A definição é deles mesmos. Bethânia: escritora por pretensão. Marianne: contadora de histórias. Ivan: poeta, contista e cronista. Ricardo: criador de mundos, personagens e histórias. Bethânia, com 24 anos, veio do interior de São Paulo. Mora sozinha. É leitora do moçambicano Mia Couto, do italiano Alessandro Baricco e dos brasileiros Mario Quintana e Manuel Bandeira. Ela e Marianne têm mais em comum do que os olhos bonitos. Acreditam que, no vento da tristeza, o barco da prosa navega melhor. “Escrevo sempre. Alegre, triste, em qualquer lugar onde eu consiga ficar em silêncio o suficiente para me ouvir. Mas confesso: acho que, na tristeza, os meus textos ficam mais bonitos”, diz Bethânia, sem perder o sotaque e os trejeitos do interior paulista, uma distância que talvez ajude a produzir a tristeza que faz tão bem ao texto dela.

Essa coisa de trocar o dia pela noite é uma tentação para quem gosta de ler e escrever. Um hábito cultivado por Ricardo Cestari, 27 anos, que gosta de dividir a noite com os livros e os episódios repletos de ação de Harry Potter. “Considero as noites e as madrugadas, minhas companheiras de maior inspiração”, diz Rick (como é conhecido pelos colegas), que é de São Bernardo do Campo e transforma o ato de escrever em um exercício lúdico-gastronômico: “preciso de acesso à comida e bebida de tempos em tempos”, diz o blogueiro, que mora com os pais e as três irmãs.

“Preciso ter perto, também, lugares arejados e outras formas de lazer acessíveis, para poder parar de escrever de vez em quando e fazer alguma outra coisa”, confessa. Não é à toa que no blog onde Rick hospeda os textos, algumas crônicas são precedidas pela rubrica “Pensamento da Madruga”. A noite é a hora de escrever e sonhar: “eu nunca deixei de sonhar… sonhar no sentido mais amplo, de almejar coisas, de querer conquistar o mundo, de querer descobrir o impossível e tal”.

Rick é o mais voltado para a ficção hollywoodiana, que leva, para a tela grande, cada parágrafo de J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, Rick Riordan, C.S. Lewis, Neil Gaiman, George R.R. Martin, e que consagrou George Lucas e Steven Spielberg na década de 80. É um mundo de videogames, quadrinhos e mangás. É como se na retina dele, em transe, sempre brilhasse um mundo frenético de bruxos voadores, feiticeiros do bem e do mal e, para exorcizar todos esses monstros, ele precisasse escrever.

Longe do mundo de bruxos, paisagens soturnas e mal iluminadas, vive a solar Marianne, 21 anos, que também mora com os pais. Gosta de escrever descalça, pisando na grama, num banquinho do Parque da Água Branca ou no jardim de casa, torcendo para que algum passarinho alce voo com as palavras dela. “Normalmente, escrevo meus textos em dias ensolarados, mas os mais tristes e profundos são sempre escritos à noite”, revela. Apesar do lirismo sempre presente na prosa, há muito espaço para crítica de costumes. Um dos textos mais saborosos, nos múltiplos sentidos do termo, é Não existe suspiro em SP.

O suspiro? A vó costumava fazer o doce nas tardes frias de domingo. Precisava de açúcar e uma meia dúzia de claras de ovo pra adoçar o dia dos netos. O suspiro era metalinguístico e transcendental. Suspirava-se saboreando cada pedacinho de suspiro. Ainda existe um tipo de suspiro. Nas mercearias de bairro, alguma fabriqueta tratou de substituir o trabalho das avós. Compra-se suspiro industrializado. Feito com açúcar, meia dúzia de ovos e outras dúzias de corantes e emulsificantes. O suspiro industrializado, porém, não dá conta de outro recado. Não dá conta de fazer suspirar. Esse suspiro não provoca mais suspiros.

Mas, afinal, Marianne, por que você escreve?

“Eu escrevo porque sou apaixonada pela força e beleza da palavra escrita. É como se um fato comum e qualquer pudesse ser transformado no mais grandioso dos acontecimentos, por meio de alguns conjuntos de letras.”

E você, Bethânia?

“Acho que é uma necessidade mesmo: respirar, comer e escrever. Quando estou perdida, muitas vezes, encontro um caminho num verso. Quando estou triste, acalmo a alma com um rabisco.”

E você, Ivan?

“Escrevo porque tenho necessidade de materializar, em palavras, os meus sentimentos e pensamentos, por mais absurdos que sejam.”

E você, Rick?

“Eu escrevo porque, escrevendo, eu posso criar. Mundos, pessoas, situações. Escrevo também porque posso relatar experiências, impressões e explodir sentimentos em palavras e que, muitas vezes, servem de terapia.”

Quase todos admitem que escrevem melhor quando estão tristes. O santista Ivan Belmudes, 25 anos, carrega, nas tintas, um pouco daquilo que costumam chamar de spleen, a melancolia de Lord Byron: “os meus melhores textos foram feitos quando eu estava triste”. Ivan, que mora sozinho em São Paulo, se declara um apaixonado por futebol e pelo jornalismo romântico. É um escritor on the road, dividido entre o existencialismo de Sartre, os voos estratosféricos de Richard Bach (Fernão Capelo Gaivota) e rasantes boêmios na maior capital brasileira. É o mais beatnik do nosso quarteto. E não é à toa que o clássico de Jack Kerouac está entre os livros de cabeceira, o único que ele leu em inglês até agora. A geração pós-Segunda Guerra estava desencantada com tudo, na ressaca dos sonhos perdidos. Ou vendidos, como diria Cazuza. E os poetas não tinham nada a fazer a não ser pegar a Estrada, título de um poema do Ivan, que ele publicou no blog dele, Crônicas e pitacos do Don. Don, aliás, tem duplo significado: é uma aptidão, um presente de Deus e era também um apelido do Ivan na época da escola, uma abreviatura de Don Quixote, já que os amigos o consideravam meio viajandão. O blog é definido por ele como um “espaço livre para um jornalista, em plena ebulição de pensamento, escrever o que bem entende”.

E é esse espaço que exploramos agora. Em uma crônica recente, Ivan, que também é motoqueiro, descreve um cenário empoeirado de beira de estrada, no que parece uma fusão de On The Road do Kerouac com Vidas Secas de Graciliano Ramos:

Carlos desceu da moto com as botas sujas da areia do sertão. Queria ver de perto aquilo que o cercava. Moto parada no descanso, no canto do acostamento. Ao redor, o som sombrio do vazio causado pela fome. Na frente dele, barracas… muitas barracas. Eram como tendas de um couro tão seco que estava prestes a rasgar. Em cada barraca, uma pessoa estendia a mão em busca de uma moeda. Em busca de uma migalha.

A estrada é uma metáfora presente também nos textos do Rick. E essa ousadia não fica só na retórica. Ricardo acaba de tomar uma decisão corajosa. Largou tudo e pediu demissão para ir atrás de um sonho: “não foi para abandonar a comunicação ou a TV, mas para voltar um dia. Quero me especializar, me tornar uma referência em novas tecnologias e novas formas de entender a comunicação e, por isso, preciso me dedicar. É claro que vou ter minhas dificuldades, mas preciso arriscar agora ou talvez não tenha mais chances… pode dar errado, é claro, mas também sei lidar com erros”, escreveu.

Bethânia também faz parte da turma dos errantes, dos easy riders que, nos dias de hoje, bem poderia ganhar o título de easy writers. Volta e meia, coloca a mochila nas costas e parte sozinha para um destino desconhecido. Uma praia deserta, uma trilha no meio do nada. Um caderno ou um bloquinho sempre vai junto. Então, os textos dela estão cheios de gente tostada de sol, pescadores, trabalhadores braçais, que ela encontra nas andanças. E, assim, o que era para ser só um fim de semana numa ilha de Paraty, vira uma história sobre um pescador, no computador da Bethânia. Um homem que se isolou com a mulher em uma praia quase deserta. E ali viveu, criou os filhos, construiu uma casa e um camping. Ela conversa com seu Lourival e a mulher dele, não costuma anotar nada na hora.

“Lembro dessas histórias do mesmo jeito que lembro das histórias da minha avó, eu vou lembrando o causo dos personagens”, declara. Cor dos cabelos, roupa, jeito de falar. E depois vai tudo para a máquina de rabiscar palavras: “sinceramente, não tenho um motor… vou vivendo, esbarrando com contradições, inquietações e emoções”. E lá vamos nós… percorrer os caminhos que ela percorre:

O trauma de Dona Odete

Dona Odete resolveu, um dia, se trancar. Fala pouco e quase não sorri, como se tivesse uma certa vergonha da felicidade. Nasceu na Praia do Sono, em Paraty, sessenta e um anos atrás. Casou-se com Lourival, um pescador do Pouso, aos dezesseis. Teve seis filhos. Uma das moças vive no Ceará e não vê a mãe há cinco anos. Dona Odete nasceu e viveu do mar, mas, aos poucos, enquanto vai revelando segredos, diz que quer se mudar para uma cidade onde não exista praia. Pensou em Cunha, no estado de São Paulo. Já viu até uma casinha, mas falta o dinheiro para ir embora.”

Numa caverna do PETAR, em uma dessas expedições, ela despencou e teve a sorte de cair dentro de um rio. A cicatriz já está sumindo. Mas as marcas dessas aventuras estão gravadas nos textos. E é em Taiaçu que a palavra fica mais intimista e simbolista. Como num plano-sequência, em que a câmera carrega o espectador para dentro da cena, o texto nos leva para um cenário caipira. A narrativa é proseada, mas a poesia, sinestésica, escorre das palavras como a garoa pingando na terra vermelha.

Na trilha dos storytellers, Marianne caminha em paisagens urbanas e vai juntando histórias ao acaso, cacos literários que ela recolhe como quem apanha conchas na beira da praia. Será que dá para pôr um pouco desse tempero no jornalismo? Marianne arrisca uma tese: “literatura não precisa ser ficcional. Dá para dar uma pitada de beleza, poesia, suavidade no jornalismo, por meio da literatura”, enunciando, de um jeito informal, o que o cronista Gay Talese fez com sucesso, na década de 60, na imprensa americana.

Bethânia acha que o jornalismo deveria beber mais na fonte da literatura:

“Os textos ficam mais ricos, a notícia – se é notícia – merece ser bem contada.”

Ivan concorda:

“Podemos colocar, no jornalismo, diversos elementos literários. Como jornalistas, nada mais somos do que contadores de história.”

Ricardo é o mais preocupado com as implicações políticas do texto dele:

“Escrevo politicamente, sim, principalmente nas redes sociais. Gosto de abordar a luta de classes sociais e debater, principalmente, o acesso à informação.”

Esses quatro escritores formam uma ciranda literária intrigante e saborosa. Uma mescla de influências que trazem um perfume das ruas, das praias, das estradas, das cavernas e dos campos para o ambiente eletrônico de uma emissora de TV. Aqui e ali, graças a essa gente embriagada de letras, quando o espectador – atento – ligar a TV, vai poder ouvir, no meio de uma notícia, uma palavra que o fará levantar o cenho ou sorrir com o canto da boca. Em uma das crônicas dele, Pensamento da Madruga #3, Ricardo escreveu:

A verdade é que muito do que faço, e vivo hoje, não faz parte dos meus sonhos. Eu ainda não atravessei o espaço, não descobri como voar…

No poema Asas, Ivan parece completar o pensamento do Rick ou da Bethânia:

Certo dia, eu acordei com asas. Mergulhei da janela e pude voar. Senti o vento no meu rosto. Pude o mundo contemplar. Com estas asas, voei pra longe, descobri o infinito. Mergulhei em precipícios, sem medo de me machucar. Agradeci a Deus pelas asas, pelo dom de poder voar.

E para entender o voo de toda essa gente, peguei outra frase da Marianne Bufalo emprestada, na crônica O que eu aprendi com Prima Vera: eu não sei o que isso significa, mas sei que você vai voar, confia!

Nós confiamos.